10年以上前だったと記憶しているが「昔面白い個人サイトをやっていた○○さんが親の介護とか自分の体が動かなくなっているとか、今はそういう話をしている」というネットの書き込みを見た。

昔から個人サイトをしていた人は、これからどんどんそういうことに向き合わないといけなくなる。個人サイトを続けているかいないかに関係なく。

もう少し経つと「個人サイトやってたあの頃の楽しかったこと色々なことを思い出す」と振り返るのだろうか。

10年以上前だったと記憶しているが「昔面白い個人サイトをやっていた○○さんが親の介護とか自分の体が動かなくなっているとか、今はそういう話をしている」というネットの書き込みを見た。

昔から個人サイトをしていた人は、これからどんどんそういうことに向き合わないといけなくなる。個人サイトを続けているかいないかに関係なく。

もう少し経つと「個人サイトやってたあの頃の楽しかったこと色々なことを思い出す」と振り返るのだろうか。

プロテイン1kgが一か月程度でなくなる。今までは三か月以上はかかっていた。

韓国で戒厳令。日本の政権がやりたがっている緊急事態条項の話題にもなった。

従来の健康保険証が発行されなくなった。資格確認書で十分なんだがマイナ保険証にしないといけないと勘違いした人が増えたのか病院受付で長蛇の列だった。効率化される筈だったのでは?

中山美穂死去のニュース。

食べ放題で量を食べるのはもう無理っぽい。

小倉智昭死去のニュース。タミヤRCカーグランプリ。

すっかり寒くなり体調が微妙になる日が増えた。またコロナやインフルエンザが流行している。マスクすればだいぶ違うということを数年前に確認した筈なのに。

イワタニのカセットガスストーブ、カタログスペック通り3時間ちょっとでガス管一本が無くなる。ガスコンロを使うことがあまりないのでガス管が減らず困っていたがこんなにあっさり無くなるのか。

坂道トレーニングを意識して行う。筋力はどんどんなくなり股ずれもすっかりしなくなった。

ニューバランスのシューズを買う。新しい靴は大抵靴擦れを起こすのだが今回は無かった。ロングウォーキングに使う。しかしこのクラスのシューズも随分高価になった。

「潜入取材、全手法」(横田増生)を購入して読んだ。実体験を交えてのハウツー本。

110フィルムの現像には二週間くらいはかかるようだ。

イワタニのカセットガス缶、減らないのでガス缶を使えるイワタニのストーブを購入した。無理矢理にでも消費しないといけない。

オタマトーンを購入。操作が難しい。

ハーフサイズカメラを購入。今はブームっぽいので高い。

あっという間に寒くなる。寒くなったら装備を変えなきゃいけないのだが意識が追い付いていない。こんな急に装いを変えなきゃいけないの?ってなっている。実際寒くなっているんだからそんなこと言ってる場合じゃないだろ、なのだが。

兵庫県知事選で斎藤元彦が当選したが、SNS担当をした折田楓社長のnoteが問題になっているもよう。

すき家が「国産米の高騰など」による値上げ。米を使っていないサラダや牛丼ライトも値上げされていた。騙し討ちという単語が頭をよぎる。

ハクキンカイロを使い始めた。去年から公式ベンジンよりも安物ベンジンの値段のほうが高くなった。

LINEのアルバム機能で他人の写真らしきものが表示されるというバグがあったらしい。

AI翻訳(AIじゃなくて機械翻訳でもいいけど)が進歩すれば英語の勉強など不要になるか否か、という議論はたまに出てくるが、

日本語話者のあなたは日本語(国語)の勉強を一切しなかったのですか? で答えは出ているような。

それはそれとして、AI翻訳は確かに便利だ。私は例えばこんなふうにAI翻訳を使っている。

まず、日本語を書く。主語と述語をはっきりさせるよう心がけて書く。そあてAIに英訳させる。できた英文をもう一回AIに日本語に翻訳させる。

AIの翻訳はそれっぽく見えるのだが、構文以前の根本的な問題があったりする。主語がおかしいなどのレベルでおかしい。結局AIを使っても英語学習した中身を総動員しないとまともな英訳は出てこない、そしてまともに英語を勉強してこなかったことを痛感する。

唐沢俊一の訃報は2024年9月。訃報に際しての唐沢なをきのツイートが話題になる。

ローリングストックの一環として、カレーメシ税抜198円、チャルメラバリカタ麺税抜348円なら購入するようにしている。少し前ならもっと安かったんだけどな、生活が苦しくなる。

ジャンクカメラを分解するための工具を少しずつ揃えている。分解修理ができればよし、不燃ごみにしてしまうならそれもまたよし。

機械式のハーフサイズフィルムカメラが欲しい。整備品を買うのが一番いいんだろうな。

Kenkoのフィルム&プリント写真スキャナー、KFS-14C5Lを購入した。画像のクオリティは昔のデジカメレベルだが、電子化する手段を確保することは大事。

LOMOMATIC 110を購入した。フィルム送りをカメラの伸縮(スライド)でするのだがカメラが完全に閉まらない。もう一回伸縮(スライド)させれば閉まるのだが、これ、24枚撮りフィルムを24枚使いきれないんじゃないか?欠陥なのでは?110フィルムカメラは昔のどっかの付録のやつが今でも手元にあるんだが、これでよかったんじゃないか?と思っている。独立したエントリで書くつもり。

大阪地検の元検事正、北川健太郎被告のレイプ揉み消しテクニックの記事を見る。各種犯罪者の参考になりそうだなあと思った。

台風が近づいている。どうなるのか。

映画MINAMATAのDVDを購入。物語を読み取る力は昔から無かったが今後ますます酷くなるだろう。

台風はそれなりに大変だった。

平沢進の新譜「植物電子の本」を購入。

身内からフィルム一眼レフカメラを譲り受けた。オーバーホールしてくれるところを探して整備してもらった。フィルムカメラを取り巻く状況は昔と全然違うことを知る。プリントは明示的に言わないとしてくれない。フィルムで撮影した画像をjpgデータで確認するのか……

今年は昭和換算すると昭和99年だそうで。

公式に購入した某家計簿ソフトがWin11にブロックされた。MSにレポートと異議申込を送ってブロックは解除されたがその後も数回同じことを繰り返す羽目になった。

フィルムコンパクトカメラKonica C35のジャンク品を入手。露出計はとりあえず動く、モルトは貼り替えた。しかし、レンズにカビ有り、ファインダーが汚れている、ファインダー内のピント合わせ機能が働いていない、シャッターのバルブが機能しない、などの状態。フィルム一本を使い切って現像に出しているが、特殊なフィルムなのでまだ結果を確認できない。フィルムカメラの一つとして継続して使えるのか、バラし練習用として使うのかを決められない。しかしジャンク品が2000円超えって高いな。

酒量は減らない。体重も減らない。

猛暑がすごい。月末に台風が来て多少は涼しくなった。これで涼しいとか言っていること自体おかしいのだが。

8/5に日経平均暴落。その後しばらく乱高下。

広島の原爆記念日はイスラエル大使を呼び、長崎の原爆記念日には呼ばなかったとのこと。G7はイスラエルに同調。

プロアドベンチャーレーサー田中陽希がチームイーストウィンドを離れるとのこと。

声優田中敦子の訃報。

鎌中ひとみ監督のDVD作品を購入して視聴。以前観た映画だが、311以前の作品を今観ると新たな意味が出てくる。

素人の乱5号店で「寝そべり主義者宣言 日本語版」を購入。

いわゆる「お盆」を過ごした。花火は火薬の炸裂音。恐怖を呼び起こすものである。平和ボケしているとそれを忘れる。

昔のフィルムカメラを引き取る。専門家にオーバーホールを頼んだ方が良いのだろうか思案中。

月末の台風、速度が遅い。

一か月毎に日記というか備忘録を書こうかと今思ったので書く。

ここんとこ、平日禁酒が全然できていない。体重も増えている。

内側からの背中の痛みがあった。数日で消えたし発熱もないが大丈夫なんだろうか。癌とかだったら嫌だなあ。

暑さが本格化してエアコンが欠かせなくなる。気温が問題なのではない、湿度が問題。

浴室を磨くためのブラシを買った。

モンベルクラブの会員証が紙になった。モンベルに限らないかどこもコストダウン!コストダウン!日本が貧乏になっていくのをここ十年以上ことあるごとに見せつけられる。

東海道新幹線が深夜の保線で事故ってしばらく不通(名古屋-浜松 間)になったらしい。

花火の季節。火薬の音がデカいし、紛争・戦争地域の人からしたら考えられないな。

キッズドアなるNPOがおかしな連中のターゲットになっているみたい。議員もそれに乗っかっているという地獄絵図。

パリオリンピックが始まっていた。オリンピックはいつも「来年開催なのかな?」と思っていたら半月後に開会式しているのでよくわからん。開会式の演出が話題になったらしい。あと、トライアスロン競技は水質の関係で7/31に実施したらしい。

今年もまた酷暑。日焼け対策にも本腰を入れるようになった。日に焼けると疲労がものすごいので。

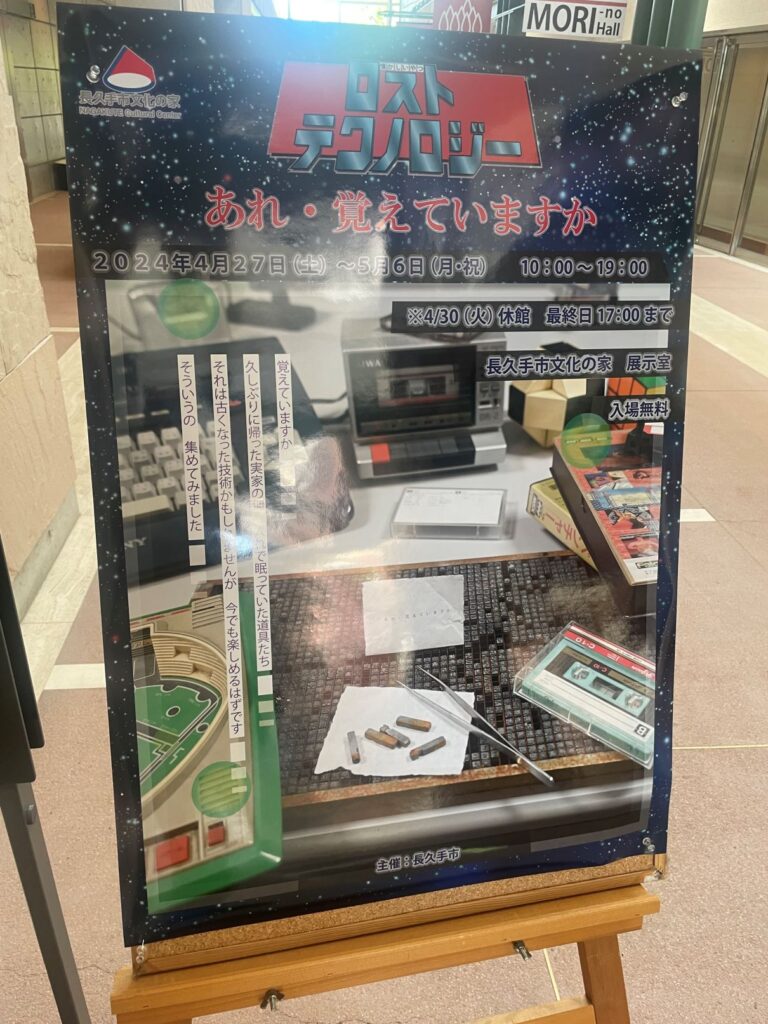

2024年5月にこの展示を観に行った。長久手文化の家の公式アナウンスはこちら。

ある日の、たわいもない会話の中で、ファミコンや古いパソコン、子どもの頃のデジタル玩具の話になりました。

https://bunkanoie.jp/archives/6001

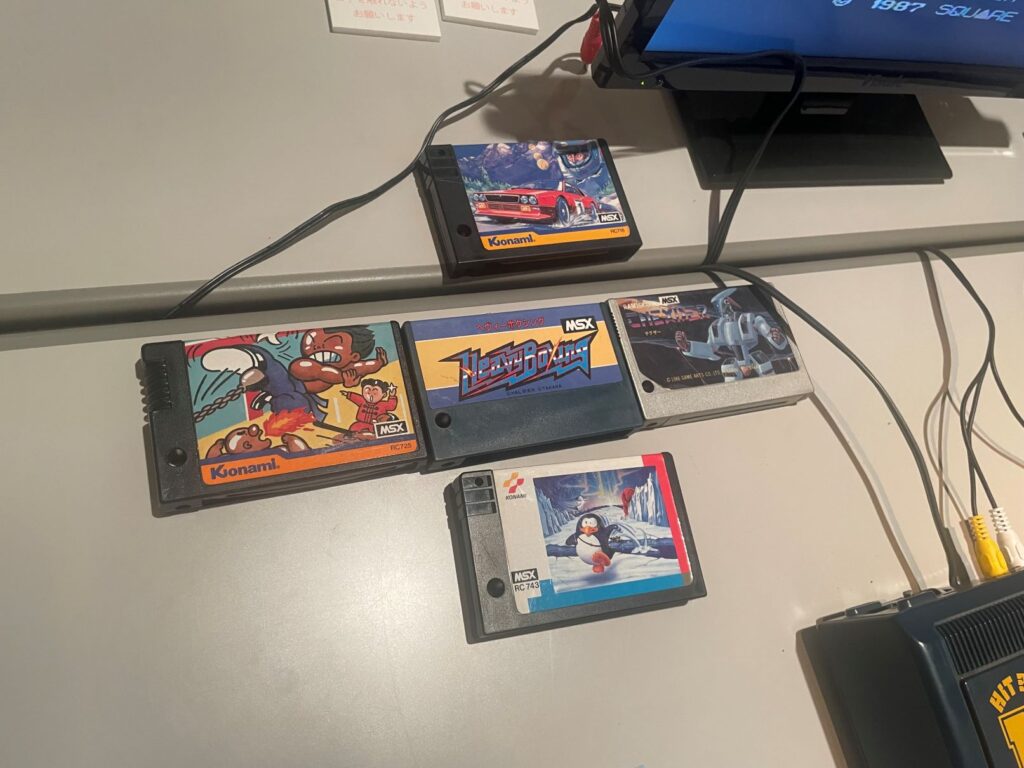

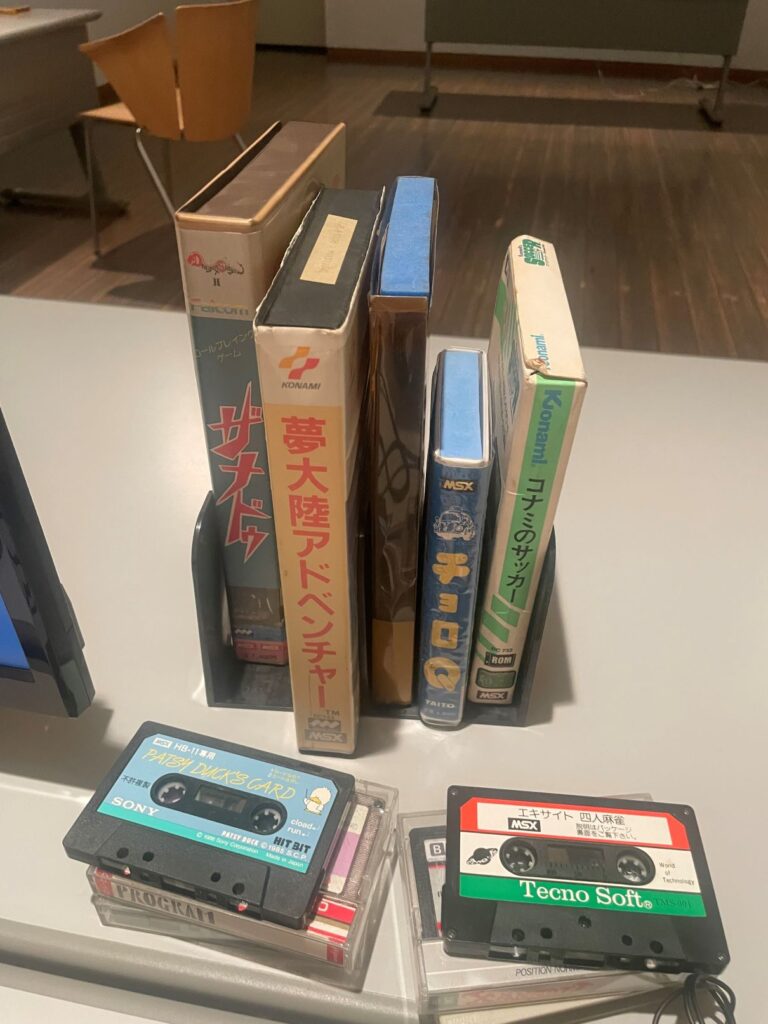

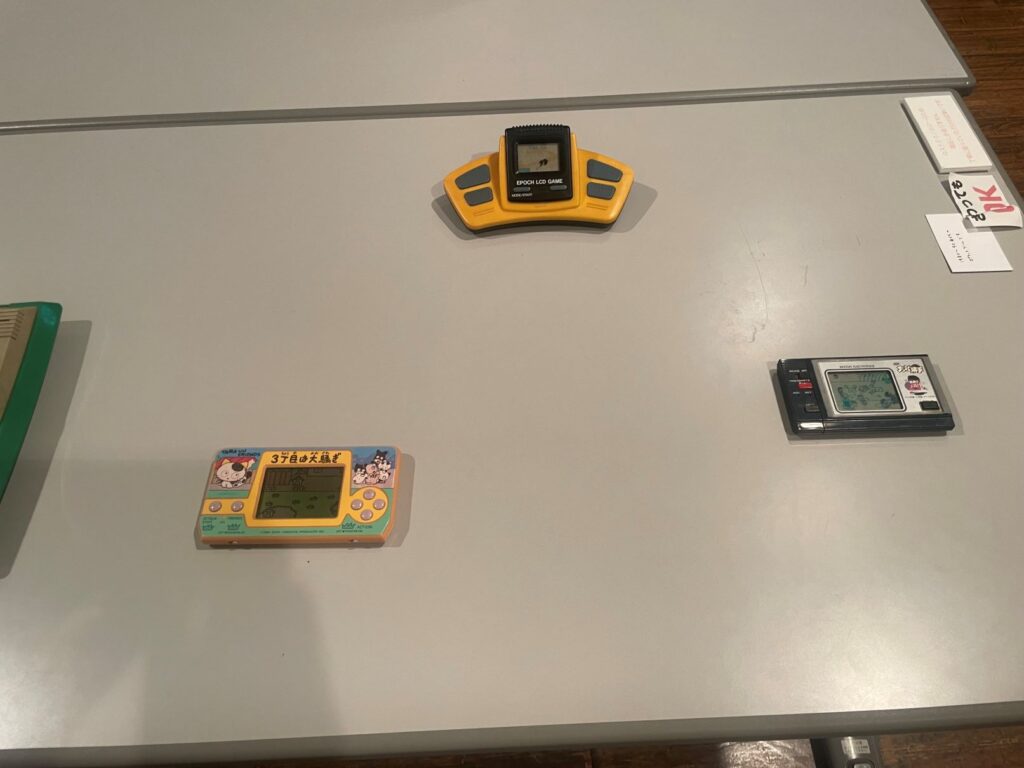

LSI 基盤を用いたゲーム、MSX(家庭用簡単パソコン)から、バーコードを使って戦う玩具、疑似3Dゴーグル型ゲーム機など、今でも画期的なアイディアだと盛り上がりました。

実家にLSI 野球ゲームやMSX、1977年発売のTV ゲームがあると言ったところ、集めて展示してはどうかという運びになりました。

今はすたれた昔の革新的技術、称してロストテクノロジーです。

近くに宿泊した際、たまたまこの展示を知った。MSXキッズとしては行くしかない!

長久手文化の家に入り、展示室へ向かう。

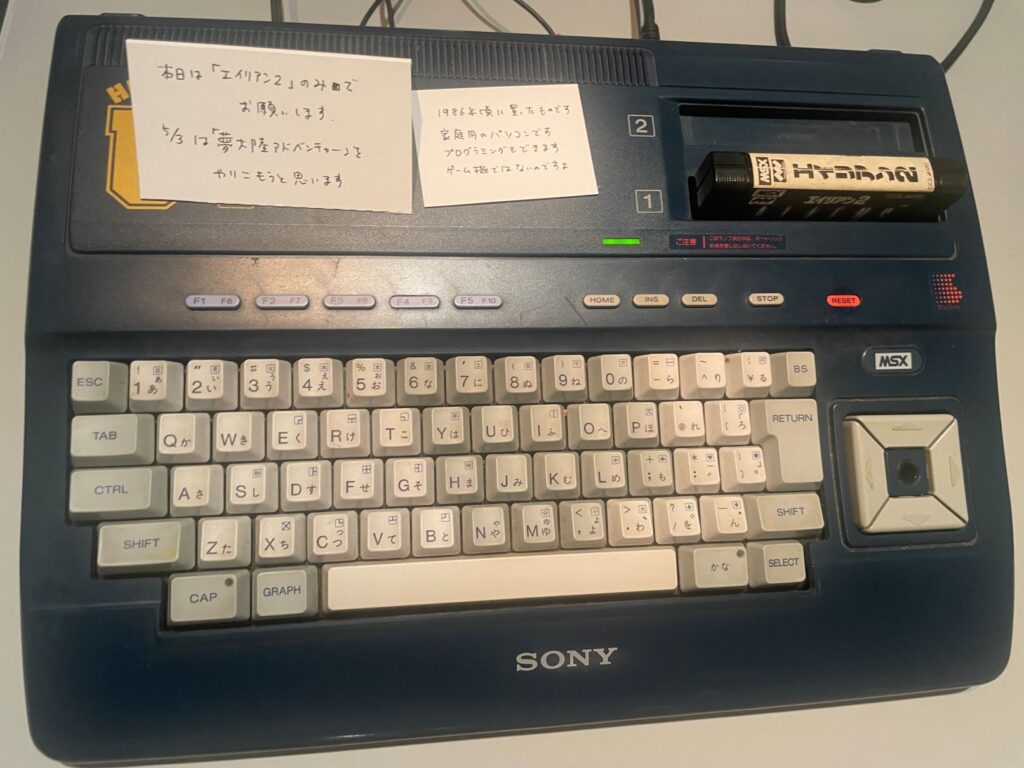

SONYのHitBit。この日のデモは「エイリアン2」。

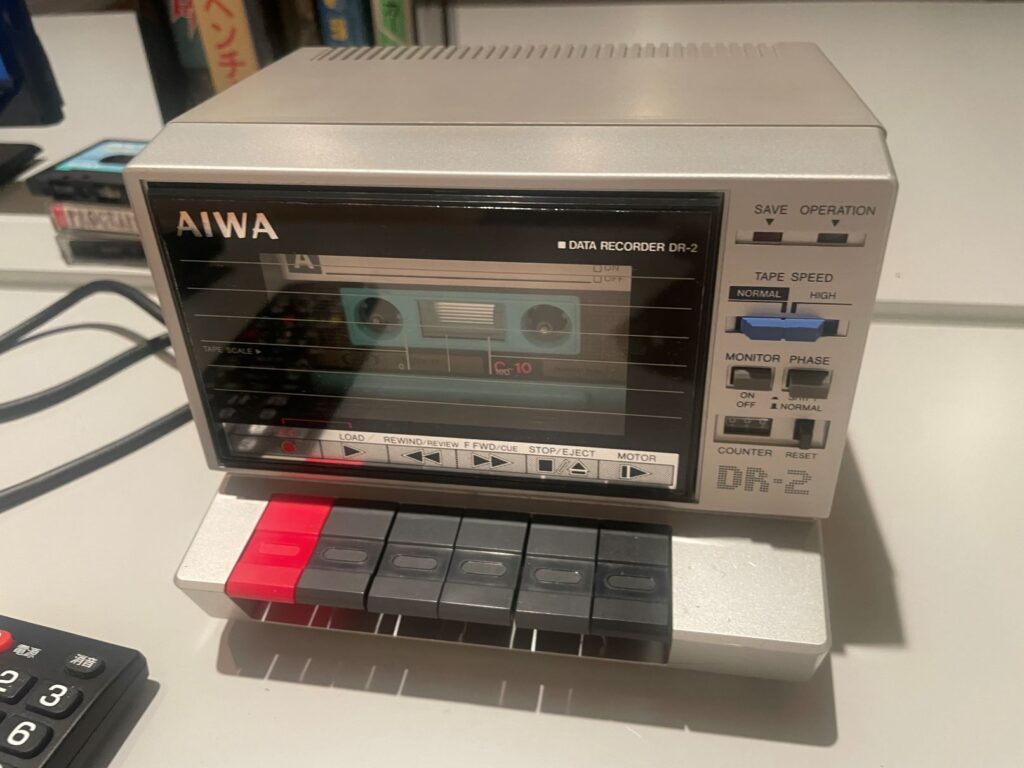

当時は、自分で打ち込んだプログラムをカセットテープに保存していた。家庭用ラジカセでも代用可。後年、フロッピーディスクも使えるようになっていったが、外付けフロッピードライブがMSX2本体と同程度の値段したと記憶している。

私は、カセットテープの市販ソフトは当時体験していない。

MSX以外にも懐かしの展示が。

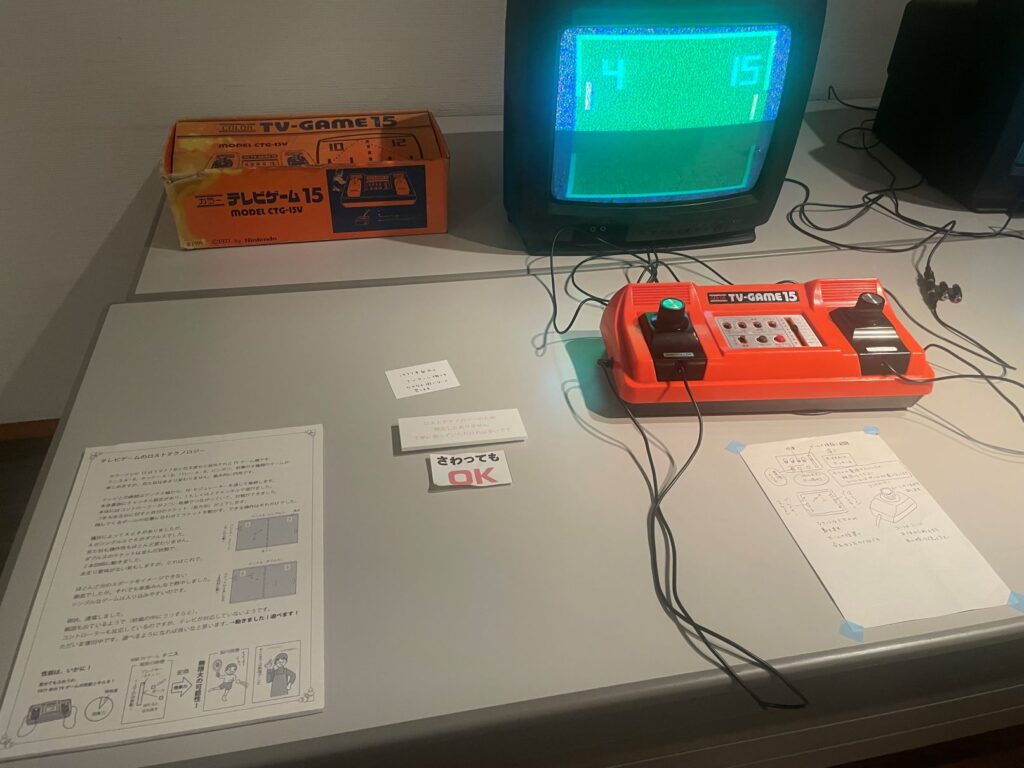

テレビゲーム15。画像のとおり、触って遊べた。主催の橋寛憲さんと思しき方が説明してくださった。

スロットルの強弱のみでコントロールするもの。以外に難しい。昔実家に同じようなものがあったのを思い出す。車の裏側にある接点が焼き切れるので交換パーツが別売りしていた記憶がある。

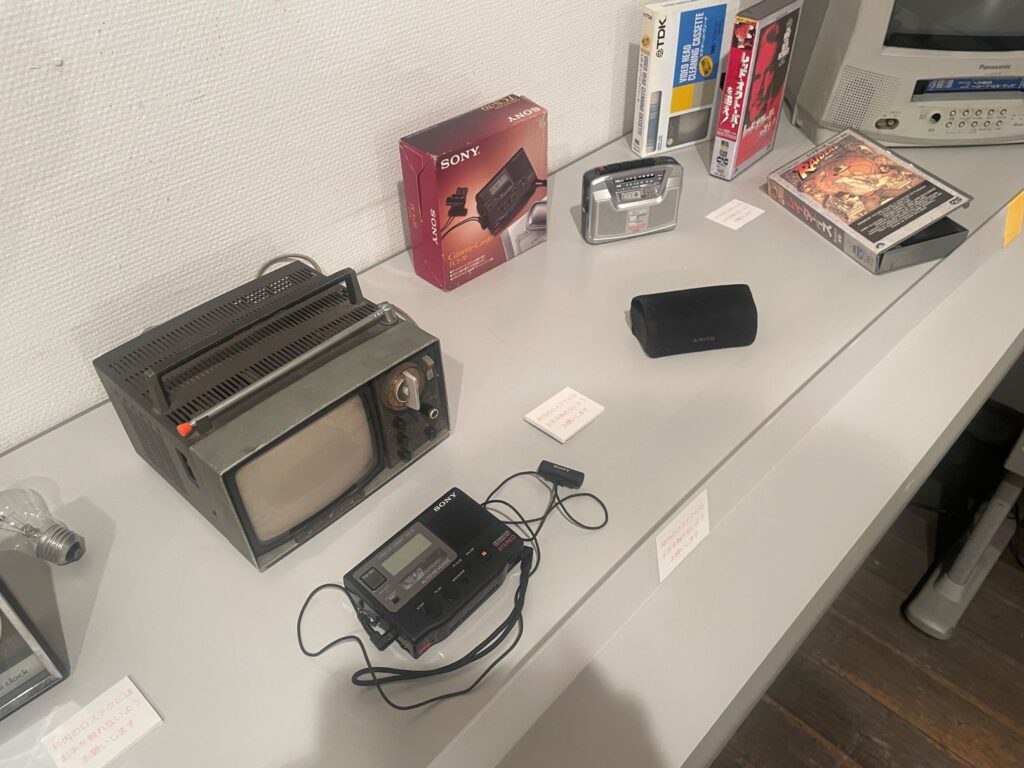

ポータブルテレビには夢があった。そうか、テレビデオもロストテクノロジーか…

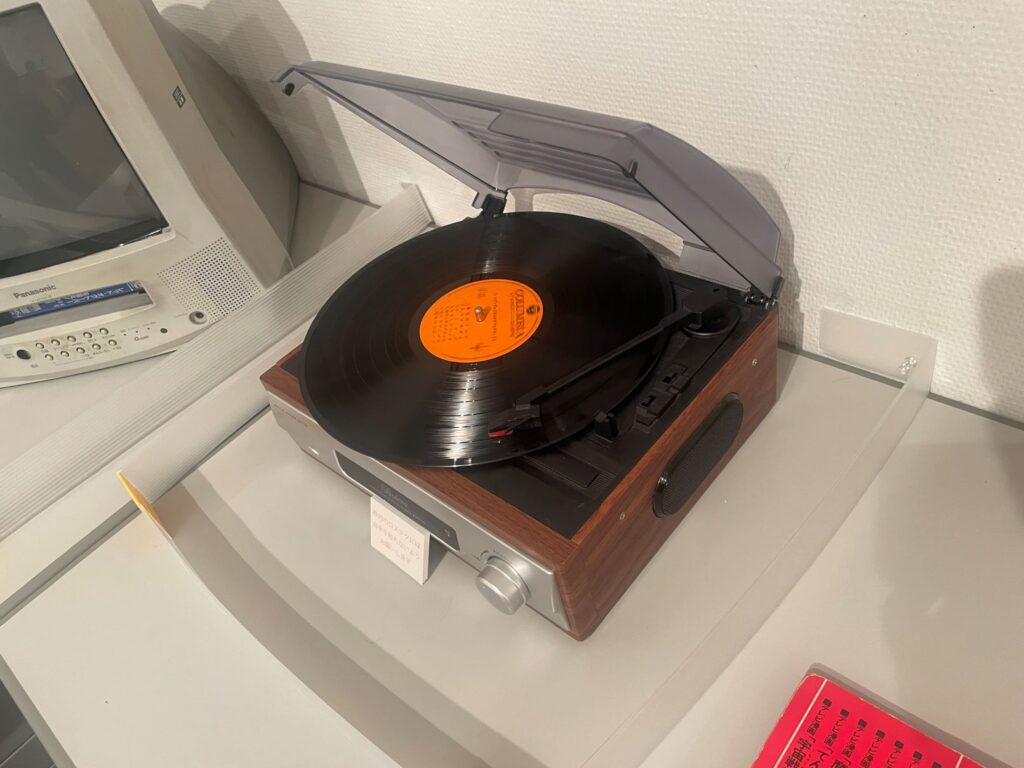

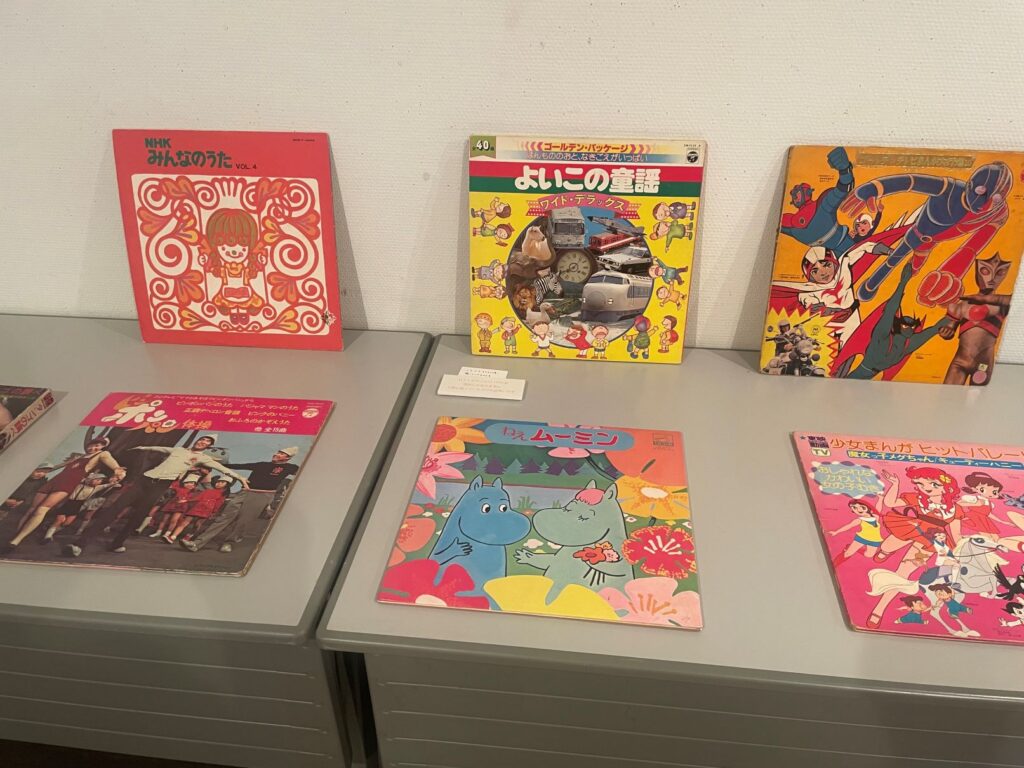

そして、レコードの展示もあった。

本イベントタイトルの元ネタ。

このオブジェは企画展と関係無いものだが、「お」がパロディウスっぽいなと思った。

暫しのタイムスリップを楽しんだ。

文庫本からメモ用紙が出てきた。おそらく2022年6月にNHK-BSの番組を見ながら殴り書きしたメモだと思う。せっかくなので転載。

NHK-BSをみる。今はもう家でBS見れるが、ここで見るものはやはり違う。

福井の有楽のハナシ。25で嫁入り。10年で人が出ていく。花桃を植える。

福岡筑豊鉄道。子のトラブルで親が体調崩す。

沁みる夜汽車2022春。子がつれない、話してくれない。話しかけても「別に」

よくあることなのか?特殊なコトなのか?

京急の解体場。大学中退。父と廃車両

岳南電車・ソバ屋。やりがい搾取

北条鉄道、キハ40。なぜ自分のカップしか洗わないのか→仕事の配慮とカップ洗いは別だ?

少人数ならやりがい搾取は正当化されるんか?「大人になれ」の欺瞞。

2022年6月5日のメモより